DIPROニュース

3D文化の加速とその弊害 ~DIPRO VridgeRのご紹介(3)~

先月号に引き続きDIPRO VridgeRのご紹介ですが、今回は製品の開発・生産・販売を通じた3次元の活用を「3D文化」と称し、VridgeRに絡めてお話したいと思います。

3D文化

自動車会社で図面レス推進を担っていた時代に、どうしても効果の試算ができなくて四苦八苦した経験があります。図面を書く工数が減るとか、紙代が要らなくなるとか・・・・。しかし、現在では図面レスを「目指す方向性」として活動されている企業が増えています。

振り返えるとCADの歴史の中では、「CAD100」とか「データ衝」のキャッチフレーズの下で(鉛筆を舐めた定量効果と)定性効果を謳いました。

より身近な例では、ワープロが出現した時、誰しも大なり小なり抵抗感を持って、工数的な効果は認めず、綺麗に見せるだけの目的で使ったのではないでしょうか。今はもう誰も、ワープロもCADも否定しません。

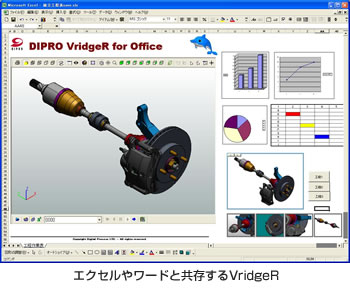

図面と3Dのどちらが良いかは、いずれ過去の論議となり、3Dを自然に使う「3D文化」の時代が来ます。それは、3Dだけが存在しているわけではなく、文書、表、グラフ、写真、図、などの中に3Dが抵抗感なく溶け込んだ姿でしょう。

3D化の進んだ業界、進まない業界

VridegRをご紹介していると「凄いけど3Dデータが無いからねぇ」というご意見も多く耳にします。自動車はそんなに特殊な産業でしょうか?今では大変特殊な産業だと再認識しています。特に車体は、外板にも内板にも殆ど直線や平面がありません!1つの製品に関わる人数が多いです。特に私が注目しているのは、ほぼ4年サイクルで同じような製品を何度も開発することです。先日、宇宙航空のITは最先端だと言われた大学の先生が居られました。私の反論は、製品は最先端かもしれませんが、製品の開発が20年に一度では開発プロセスが定型化されていません。これが、自動車産業で3Dが進む理由となった大きな特徴であると、私は認識しています。(製造業の開発プロセス定型化にDIPROはお手伝いしています)

生産~販売後まで、3Dの拡大

設計段階で3D化が進むと、後工程も3Dを流用した検討ができるようになります。生産技術、工程設計、販促カタログ作成、整備マニュアル作成など。

ところで、1998年頃に米国軍需企業のIT部門と意見交換した際、整備マニュアル用にペンタゴン(米国国防総省)から3Dデータを求められているとお聞きました。例えば、原子力潜水艦は少ないメカニックでも長期の航海でのトラブルに対処するため、分かり易い3Dマニュアルを作っていると聞きます。ただし、開発段階では図面が主体とのことでしたので、3Dの目的の違いを痛感しました。

自動車ディーラーの整備工場で、大きなプラズマパネルを見ながら整備するという日は、いつ頃になるのでしょうか?

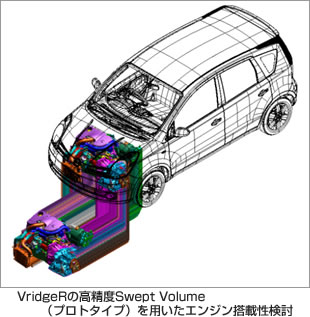

見えないものを見せる

3D化の目的には見えないものを可視化することもあります。空気や水の流れなどが代表例ですが、物が移動して出来る空間(Swept Volume)も見えないものを見せる一例です。工場での組み付け性検討などで要望されています。

ITの弊害

オフィスが静かになったと思ったら、隣の人とまでメールでやり取りしていた・・・・味気ない人間関係になっていませんか?

ITは自然のコミュニケーションに比べて、大変お粗末な道具です。メールでは相手の顔色も感情も丁寧さも伝えることができませし、最悪は送り手の存在すら確認できません。

では、3Dの弊害は何か、それを論じる前に一つの例をご紹介します。犯罪捜査には写真より似顔絵の方が犯人検挙に役立つそうです。これは特徴を強調しているからだそうですが、確かに人は情報を認識するとき特徴を捉えようとします。

従来の3Dは、仮想空間でのリアリスティックな表現を追及しました。そのために、以前にはあった「何か」を欠いてしまいました。その1つがキャラクタリスティックな表現です。その他の「何か」も探し続けたいと思います。「人の意図を伝える道具でありたい」VridgeRの想いです。

(第一開発部 部長 森 博己)

※掲載されている車両(または、その一部)の画像は、日産自動車株式会社様のご提供によります。

PICK UP