DIPROニュース

NXによる3次元化プロジェクトをDIPROと共同推進

日立造船株式会社 有明工場様

日立造船株式会社(以下、Hitz)有明工場様では、主力製品の1つである大型の舶用ディーゼルエンジンの設計にいち早く「NX」を導入され、業務効率化と技術力向上に取り組んでこられました。現在では、これを設計技術高度化プロジェクトと称し、3次元データをベースにした解析・検証を行い、より大きな効果を上げてられています。

(左)管理部 情報管理グループ副参事 長尾 康彦 氏

(右)原動機ビジネスユニット設計部 計画設計グループ 川越 広規 氏

日立造船株式会社

本社 : 大阪市住之江区南港北1丁目7番89号

東京本社 : 東京都品川区南大井6丁目26番3号

大森ベルポートD館15階

有明工場 : 熊本県玉名郡長洲町大字有明1番地

設立 : 1934年5月29日(創業 : 1881年4月1日)

資本金 : 45,442,365,005円(2012年3月31日現在)

売上高 : 連結3,030億3,600万円(2011年度)

従業員数 : 連結8,846名(2012年3月31日現在)

将来を見越して設計環境を3次元化

Hitzは、1950(昭和25)年にデンマークのMAN B&W社(現、MAN D&T社:以下MAN社)と技術提携を結んでディーゼルエンジンの生産を開始して以来、舶用ディーゼルエンジンを製造しています。MAN社からは基本設計データが提供されますが、船舶の形式によってカスタマイズする箇所があり、製造に至るまでには多くの設計変更が必要になります。

MAN社からは現在、NXの3次元モデルとその図面データが送付されます。3次元CADの多くは3次元モデルと図面データに連携性を持っており、ライセンサーであるMAN社のデータを有効に活用するには、同じ3次元CADの利用がベストであると判断し、MAN社が利用しているNXを導入しました。

「1990年代後半にMAN社において3次元化が始まり、世界中で約40社のライセンシーがあったなか、Hitzは率先して3次元化に取り組みました。この時期は、製造部門で実施していた3次元データの有効活用においても成果が出始めてきた頃でした。その取り組みを設計部門まで広げることで、より高い効果が得られると判断しました」(長尾氏)。

導入当時、設計者の構成はベテランと若手に二分されており、数年先を見据えて設計環境を整備するには今しかないということで3次元化に踏み切りました。「その際、DIPROに立ち上げから有効活用までの提案をもらいました」(長尾氏)。

3次元データを有効活用するため解析への取り組みを開始

NX導入から数年経過した2008年頃、3次元データをより一層有効活用していこうと解析への取り組みを開始しました。「3次元設計に慣れた次の段階として、さらなる設計技術を追求すべく、解析への取り組みを開始しました」(川越氏)。その最初のステップとして、NXの解析モジュールでどこまで効果が期待できるか、という評価を実施することにしました。

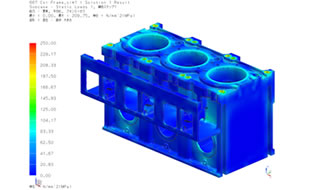

(1)NX解析モジュール基本機能の調査 (2)現状の設計業務で活用できるNX解析モジュール の2点にフォーカスして、構造解析で12テーマ、流体解析で6テーマ、機構解析と振動解析のそれぞれ1テーマについて検討を行いました。「ちょうどその頃、パソコンのスペックが飛躍的に向上したこともあり、約3万点もの舶用ディーゼルエンジン部品の総組データを組めるようになりました。設計者が日頃使用しているPCでも解析を行うことが可能となり、設計者解析が身近なものになりました」(長尾氏)。「当時、解析は弊社研究所が実施しており設計からは遠い存在でしたが、DIPROの支援により実現可能になってきました」(川越氏)。各テーマを検証した後、構造解析から取り組みを開始したとのことです。

近年、舶用ディーゼルエンジンにもエコ志向が求められるなか、エンジン制御も従来からの機械式に変わり、ここ数年は電子式に移行しつつあります。エンジン制御のトレンドの変化に素早く対応する設計検討にも3次元化と設計者解析が役立っています。

振動解析と熱流体解析の連成解析も実施

前述の評価フェーズを経た2010年頃より、解析評価技術の向上や適応範囲の拡大に向けて、設計技術高度化プロジェクトの取り組みを開始しました。

解析評価技術の向上には、計測によって実際のディーゼルエンジンから実験値を取る必要があります。「当時、実験値の計測は弊社研究所、または外部の計測業者に依頼しており、設計部署には計測技術を持っている人がいませんでした。NXで解析を実施するようになってからは、自分たちで必要な情報を適宜計測できるようになりました」(川越氏)。

さらに、実機での評価値と解析結果の照らし合わせ、その結果から導かれる評価が的確に行えるよう、解析データベースを作成しました。取り組み当初は解析内容を分類しただけでしたが、エンジニアによって内容の統一が図れず、またエンジニアの負担が大きく絶対数が集まらなかったといいます。しかし、「NXが解析後に自動で出力するデータには、条件の設定内容やパラメータなどが含まれており、それらを有効活用するなど、ユーザが知らないポイントをDIPROからアドバイスしてもらいました」(川越氏)。

また、最近では構造解析と熱流体解析の連成解析にも取り組んでいます。「エンジン部品は稼動時に熱を持つため、連成解析が非常に有効です」(川越氏)。

解析の浸透による設計者の意識変化

解析が浸透して設計者の意識も変わってきました。「設計者解析がより身近になったことにより、何か問題が起きてからではなく、少しでも疑問があれば設計の途中でも直ぐに解析してみようと、意識が変わってきています」(川越氏)。さらに、「最近では、これらの解析技術を活用し、お客様からの技術的な問い合わせにもすばやく的確な対応を行い、技術力のあるライセンシーとして高い評価をいただいています」(長尾氏)。川越氏もNXを最大限有効活用し、これから益々活用する範囲を広げながら使い続けたいとのことです。

今後の取り組みの1つとして、物理1次元解析を取り入れることも検討しています。「舶用ディーゼルエンジン全体の性能を評価するために実施するもので、これらの検討に関してもDIPROから協力を得ています」(長尾氏)。

NXを今後も継続して使用するにあたり、気になるのはツールの品質です。「DIPROはNXの新バージョンが開発元からリリースされても、自社内での検証が完了していなければ、新バージョンの提供を行いません。そのためDIPROから新バージョンに関する提案があった場合、安心してバージョンアップを行うことができます」(長尾氏)。

これからもHitzは、DIPROを強力なパートナーとして設計技術高度化プロジェクトへの取り組みを推進されるとのことです。

(第一エンジニアリングサービス部 菱岡 裕一)

PICK UP