DIPROニュース

マトリックスを活用したBOMコンフィグレータソリューションのご紹介

消費者の商品に対するニーズの多様化や消費地のグローバル化を受け、商品バリエーションやオプション数はますます拡大傾向にあります。このような動きを受け製品設計におけるBOM管理も、従来の1製品を、1つのBOMで管理する方式ではBOMの数が膨大となり運用コストが増大するため、設計情報を製品のシリーズごとに集約してできるだけ少ないBOMで管理する方式に切り替わってきました。

しかし昨今では商品バリエーションの増加に加え、商品を構成する機能数が増大することで、各機能仕様の組合せにより、商品全体の総仕様数(商品バリエーション)がますます増加しています。

その結果、BOMのバリアント適用条件を制御する論理式が複雑化し、そのメンテナンスには専門家による再設計が必要となり、新たなBOM管理・運用の課題となってきています。

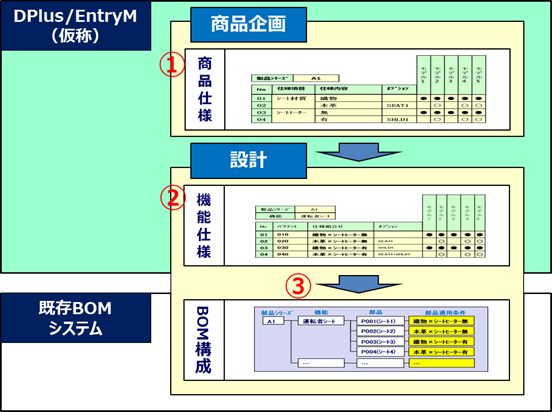

今回紹介する「BOMコンフィグレータソリューション(DPlus/EntryM (仮称))」は、複雑な商品仕様を、簡単な表形式のインターフェース画面から入力するだけで、それに対応する複雑な論理式を自動で生成することができます。また、DPlus/EntryM(仮称)は、現在お客様が運用中の論理式型BOMに外付けで設置するタイプのソリューションなので、現行のBOM運用に手を加えることなく、導入することができます。

本編では、DPlus/EntryM(仮称)が企画された背景、ソリューションの概要、機能特長、適用想定効果と、その導入シーン等について紹介していきます。

BOMの適用管理とその課題

BOMにおけるバリアント適用管理は、従来の1製品1BOMの方式(図1)から、製品シリーズあるいはファミリー単位で1BOMの方式(図2)にシフトしてきました。この背景にはBOMに対するデータ登録時間の短縮や、データ更新の効率化などが挙げられます。

この方式では、製品シリーズのすべての構成部品を1つのBOMで管理し、部品の属性として部品の適用条件を論理演算式で表現します。そして特定の製品仕様に対するBOMリストが必要となった時は、その仕様に沿ってBOMリストを算出します。(図2)

現在、自動車OEM様など、数万~数十万通りのバリアント管理が必要なお客様では、論理演算式を活用した(図2)の方式のBOMで構成部品の管理を行われているケースが多いと思います。

しかしながら、製品バリエーションの更なる拡大と製品仕様の複雑化に伴い、以下のような課題もよく聞かれるようになってきました。

BOM運用の課題

- 部品適用条件を表す論理演算式のメンテナンスが難しく、設定ミスが増加

- 特定の販売オーダー(オプション仕様選択後)を基にした、BOM構成の自動抽出ができない。

抽出するには、都度、販売オーダーをもとに、製品仕様のメンテナンスが必要となり、時間もかかる。

ソリューションの概要

複雑で多岐にわたるお客様の商品仕様を、シリーズごと(BOM単位)に表形式で表現します。これにより商品のモデルタイプごとに、どのような仕様が装備されるかが、視覚的に確認できます。

次に、商品仕様から機能仕様にブレークダウンします。この過程で、仕様の組み合わせシミュレーションを行い、すべての仕様の組合せパターンに対して機能をあてはめ、各仕様に対する適用機能のバリアント表を作成します。

最後に、この適用機能バリアントに紐つける仕様組み合わせ結果は、既存BOMの部品適用条件の論理演算式として、自動連携します。(図3)

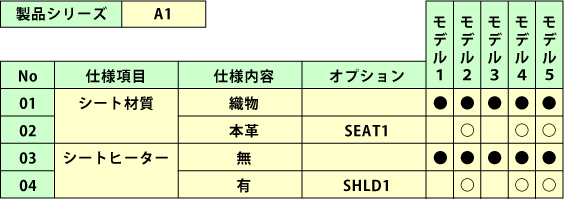

① 商品仕様管理表

シリーズ製品の基本モデルを抽出して、基本モデルの仕様を定義します。ここでは、標準適用仕様(●)と、オプション適用仕様(◯)の両方を設定します。

次に、マトリックス表で他のモデルの商品仕様を定義します。

その結果、縦軸はシリーズ製品のモデル、横軸は仕様項目と仕様内容で構成され、製品シリーズごとにどのモデルにどのような仕様が装備されるかが、視覚的に確認できるようになります。

② 機能仕様管理表(機能ごとの仕様組合せシミュレーション)

製品の構成要素とそのオプション仕様が多い場合、製品ごとの仕様組合せ総数が膨大となるため、製品の構成要素(機能)ごとに関連仕様を集めます。

次に、機能ごとの適用部品構成を決めるために、機能ごとの仕様内容と仕様制約条件より仕様組合せシミュレーション計算を行います。

最後に仕様に組合せシミュレーション結果をベースに、設計者は部品の最終仕様(バリアント)を決めていきます。

③ 論理演算式自動生成機能(既存BOMシステムとの連携)

上記②の部品仕様組合せ結果が、BOMでの部品適用条件となり、この情報が部品適用条件の論理演算式に変換され、既存BOMに自動反映されます。

これにより、人が仕様をベースに部品適用の論理演算式を考えるよりも簡単に、算出することができるようになります。

ソリューションの機能特徴

商品仕様管理

一般的な市販のBOMシステムには、商品仕様を管理する機能を持っていないものが多く存在します。本ソリューションでは、標準化された商品仕様マスタから、市場ニーズを反映する商品仕様表をシステムで定義し、リビジョン、変更履歴、承認ワークフロー、リリースなどのプロセスの遷移を管理する機能を提供しています。(図4)

機能ごとの仕様組合せシミュレーション

商品仕様に対して、部品適用表の作成を支援する「仕様組合せシミュレーション」機能を提供しています。設計者は部品の種類を決めるとき、仕様の組合せを考慮して、部品のバリアントを決めますが、部品関連の仕様が多い場合、仕様組合せのミスや漏れが発生する可能性が高くなります。この機能は、仕様制約条件を考慮して仕様の組み合わせを計算するため、設計ミスの防止、設計者の作業効率向上などの効果が期待できます。(図5)

製品台当たり仕様の自動計算

一般的な市販のBOMシステムは、販売オーダーに対するBOMリストを計算する時、まずオーダー情報(製品シリーズ、基本モデル、オプション仕様、色など)をベースに、オーダーの製品仕様表リストを登録し、この仕様表リストを基にBOMリストの抽出を行います。

本ソリューションでは、商品仕様をシステムで管理するので、オーダー情報を基に、商品仕様表から該当オーダーに対する具体的な仕様表を簡単に抽出することができます。よって、人が事前に製品仕様リストを登録する必要が無くなります。(図6)

BOMとの連携

前述の通り、BOMの運用に際して、部品の適用条件のメンテナンスに最も工数が掛かり、ミスが発生するリスクの高い作業となっています。「DPlus/EntryM(仮称)」では、既存のBOMと連携して、部品の適用条件となる仕様組合せ結果を、自動反映することができます。

具体的には(図7)にあるように、①の製品シリーズと、②の機能をキーとして、③の仕様組合せをBOMに自動連携させます。

ソリューションの適用シーン

1.ソリューション導入環境

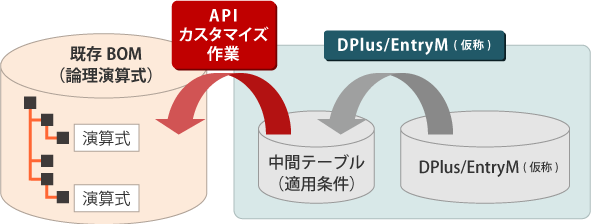

「DPlus/EntryM(仮称)」を導入いただく際、「図8」で示す通り、現在お客様が、設計業務でご利用中の論理演算式BOMの環境に大きな変更を加えることなく、インターフェースのカスタマイズのみで適用いただけます。

これにより、お客様はBOMの再構築やデータ移行といった大掛かりな作業を実施することなく、「DPlus/EntryM(仮称)」が提供する効果を享受することができます。

また、BOMをこれから適用するお客様には、「DPlus/EntryM(仮称)」の機能を内包した弊社の「DPlus/BOM」を導入いただくことで、同様の機能を有したBOMをご利用いただけます。

2.期待できる適用効果とその対象業務

自動車や産業機械、家電など、製品の仕様バリエーションが多く、多様なニーズに応える商品を設計されているお客様にとって、どのモデルにどの仕様が装備されているかを管理するのはバリエーションが多くなればなるほど、大変な作業となります。このような場合に、モデルごとの装備仕様を表形式で管理できる①「商品仕様管理表」があれば視覚的に管理でき、装備仕様の見直しも効率よく行えます。

更に、自動車の様に製品の構成要素が多い場合、仕様は「組合せ仕様」としてその種類は更に増加します。このような「組合せ仕様」を製品の構成要素(機能)ごとに整理し、視覚的に管理可能としたのが、②「機能仕様管理表」です。

設計者はこれらの「組合せ仕様」に対応する適用部品を管理する必要がありますが、一般的なBOMでは部品仕様組合せ結果を論理演算式で表現します。そしてお客様から頂いた注文商品に該当するBOMリストを、この論理演算式を使って抽出します。しかしこの論理演算式を注文内容に沿って修正することは難しく、ミスも起きやすくなっています。そこで、上述の「機能仕様管理表」から自動で論理演算式を作成することにより、ミスを減らし、作業効率を飛躍的に向上させることができるようになりました。これが③「論理演算式自動生成機能」です。「DPlus/EntryM(仮称)」ではこれら3つの機能を提供し、皆さまの設計業務をより正確に、より簡単に行うお手伝いをします。

ソリューション商品化計画

今回ご紹介した「DPlus/EntryM(仮称)」は、DPC(DIPRO中国)が所有・販売する「DPlus/BOM」という商品から、仕様のバリアント管理の部分(マトリックスコンフィグレーション)を抽出したものです。

DPCでは2018年度中のリリースを目標に開発を進めています。

また、この商品は実際に中国の複数の自動車OEM様への適用を提案・計画しており、実業務への適応を通して、より使いやすいシステムに改良し、2019年度初旬には、日本でも販売を開始する予定です。

PICK UP