DIPROニュース

グローバル化時代を支える若い人たちと私たち

先月末は2007年問題といわれるほどに、多くのサラリーマンが定年を迎えました。そしてこの4月、次の世代を支える若者が社会人として新たな一歩を踏み出しました。高度成長期の終わりの時期に入社し、日本の産業を支えてきた人々に代わって新たに社会人となった世代の人たちはこれからどのような世界を生き、創って行くことになるのでしょうか。

話は変わりますが、去る2月に初めてインドに行く機会がありました。もともとインドについてあまり知識を持ち合わせていなかった上に、11億の人口と日本の9倍の国土を持ち、4000年も前に栄えたインダス文明のときから気が遠くなるような時間の流れを経てきたこの国を、ほんの一週間滞在したからといってとても分かるとは思えません。それでもその僅かな間に、近年にないカルチャーショックを経験しました。訪問先で尋ねたり、帰国後インドに関係した本に少し目を通したことなどから、受けたショックの背景をほんの少し理解できたような気がしました。

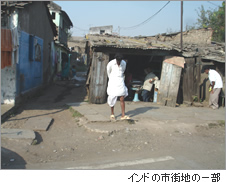

インドに来て一様に驚くのは都市部の人の多さと車の多さです。そしてムンバイ(旧ボンベイ)などの都市の周りに広がる世界最大といわれる巨大なスラムを目の当たりにして、まだこのような世界があったことに更に驚きます。そこにあるのは、電気・水道、そしてトイレも満足にないといわれるまさに言葉を失うようなすさまじい貧困です。

バンガロールでは、新しく業務提携を結んだIT会社を訪問するため私たちはタクシーに乗りました。沿道は土やトタンで作られただけのような崩れかかった民家や粗末なお店が切れ目なく続いていました。リクシャ(日本語の人力車から来たという)といわれる3輪の黄色のタクシーやトラック、時々は牛車が混じるなか、3車線あれば4、5列になって割り込み、信号も無視するため却って渋滞に拍車がかかる超過密ぶりでした。たった12Kmほどを1時間半もかけようやくたどり着いたところは、それまでとは全く違った近代的なオフィスビルが立ち並ぶ別世界でした。スラムや貧困層の住地区を車で通っても同乗しているインド人が殆ど気にしないことが不思議でしたが、カーストでは階級が違えば別の国の人と同じようなものとの背景を後で知り納得しました。

このカースト制度は紀元前13世紀、インドに来たアーリア人が原住民との差別を固定化するために作られたヒンズー教にまつわる身分制度で、「輪廻転生」という考えを基本としています。すなわち「生きている間はカーストで身分も職業も変えられないが、現在のカーストでの人生の結果によって来世で高いカーストに上がることができる。現世あるのは過去の生の結果であるから今の置かれている環境を受け入れて人生を生きるべきだ」というものです。(ITとカーストインド・成長の秘密と苦悩伊藤洋二著)。この考えがあるゆえ、いくら憲法で平等を謳っても身分や職業の固定化から開放できないとのことです。

インドを拘束し続けるカースト制度から脱却するため、国はIT産業に着目しました。ITは設備や資源を殆ど必要としないだけでなく、過去に全くなかった職業ということから、いかなる階層の人も力さえあれば携われる(といっても貧困層や識字率の低い階層のハンディは大きい)、超カースト産業として、国を挙げ育成に力を注いだことはよく知られています。その結果人口の8割といわれる貧困層の上にITなどの新しい産業に従事する人々を中心に、ほんの僅かな超富裕層が生まれつつあるのです。そしてこの気の遠くなるような格差こそがむしろインド成長の原動力として利用されています。それほどではないにしろ中国もある意味似ていると思われます。

グローバルな市場経済は先進国だけでなく、こういった国を相手にした競争をも迫ります。インドのある優良企業のエリートと言える新卒の初任給が年俸8万円と聞きましたが、バンガロールで泊まったやや上等のホテルでは1泊4万5千円もしました。17の言語、貧困と超富裕、数千年前と変わらぬ生活と欧米スタイルの近代的生活などが混在する国にあっては公平な価値基準や秩序を求めるのは所詮無理なのでしょう。

若者は、毎年5000人の入学者に対して30万人が受験するという最難関のIIT(インド工科大学)を目指し必死で勉強します。落ちたらMITに行くと揶揄されるIITに首尾よく入学した後も寮に入り1日16時間勉強するといいます。かつての高度成長期の日本のエネルギーを何倍にもして内包しているのが現在のインドと実感しました。訪問した会社を含め、オフショア先とされるインドの企業の方が日本より遥かに恵まれた仕事の環境と充実した教育施設を備えていることに驚嘆し、将来様々な混乱と世界有数の国力の双方を併せ持つであろうことを強く感じました。

翻って現在の日本を見たとき、若者は豊かな社会に育ったが故にNEETやフリーターとなる人が増え社会問題化しています。「今の若者は・・・」といっても始まりません。戦後ひたすら努力し作り上げた豊かな社会の必然の産物と考えた方がよいと思います。貧困でもないのに貧困を克服しようと努力する国の若者と同じハングリー精神を持てといっても所詮無理なことです。豊かな環境のもとに不自由なく育ち、社会人になって(運悪く?)厳しいグローバル化の波と戦う立場に置かれた若者には、貧困をバネにするのではない、生きるうえでチャレンジしたくなるような目標や夢を描ける社会や場を提供することが私たちの責任でもあると思います。

そのためにはグローバル化時代にあって、世界の豊かさと平和に貢献することで他の国から認められ、尊敬される日本でありたいものです。

しかしながらIT化、グローバル化、モジュール化といった一連の流れは、実は日本人にとって必ずしも得意とする方向ではなくむしろ苦手であり、逆風ですらあると考えます。そのことをよく認識することで(したたかな世界にあって)うまく協調し、日本の価値を発揮できる解を追及していくべきではないかと思います。

インドや中国をはじめとするアジアの国々とは、安いからではなく真に能力が高く優れた仕事ができるからビジネスをする、そしてその結果たまたまコストも安く市場原理にもマッチしていた、といった関係を築くことが重要と思います。

新年度を迎え、私たちは新たに社会人となった若者が生きがいを持って働ける企業や職場作りを目指したいと思います。そして若い人たちは、グローバルな市場の厳しい状況の理解に努め、それぞれに高い目標を作りチャレンジすることで、5年、10年後には豊かで平和な次の世代を築く主役になっていただきたいと思います。

(代表取締役社長 間瀬 俊明)

PICK UP