DIPROニュース

「オートモーティブデジタルプロセスセミナー 2008」開催

~世界の激しい環境変化の中で製造業のとるべき方向性、エンジニアリングITの進化とは~

去る12月5日(金)、パシフィコ横浜にて開催いたしました、「オートモーティブデジタルプロセスセミナー 2008」について、ご報告いたします。

今回のセミナーは、世界的な金融危機が日本の自動車産業にも激震を与える中での開催となりました。このような状況にも関わらず、ご協力いただきました皆様、ご来場いただきましたお客様に、厚くお礼申し上げます。

第17回目を迎えた今回のセミナーは、数多くの著書やテレビ番組において、高い視座からの政治経済の解説・論評で知られる寺島 実郎様(財団法人日本総合研究所会長、株式会社三井物産戦略研究所所長)に基調講演をお願いしました。日本における自動車産業の重要性と真のグローバル化とは何か、またこれからの自動車産業をどう考えていくべきか等々について、大変貴重なご意見をお聞きすることができました。

また、例年に倣い自動車メーカー各社より代表の方々をお招しました。株式会社本田技術研究所 執行役員 上野 充弘様、トヨタ自動車株式会社 常務執行役員 大西 弘致様、日産自動車株式会社 執行役員 豊増 俊一様より、各社で取り組まれているエンジニアリングITの現状や将来について、ご講演いただきました。

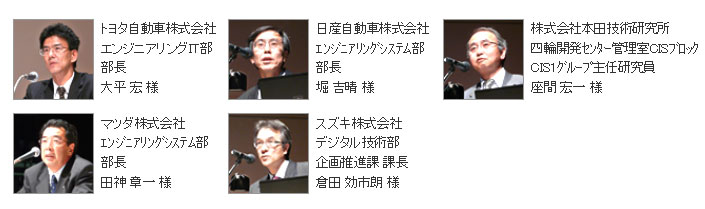

またパネルディスカッションでは、トヨタ自動車株式会社 エンジニアリングIT部長 大平 宏様、日産自動車株式会社 エンジニアリングシステム部長 堀 吉晴様、株式会社本田技術研究所 四輪開発センター管理室CISブロックCIS1グループ主任研究員 座間 宏一様、マツダ株式会社 エンジニアリングシステム部長 田神 章一様、スズキ株式会社 デジタル技術部企画推進課長 倉田 効市朗様にご参加頂き、司会は弊社理事森博己で行いました。

世界潮流を読んだ基調講演、先進企業の講演、パネルディスカッションでのご意見などから、聴講戴いたお客様もビジネスを考える上で大変有益な時間を過ごして戴けたのではないかと考えております。

基調講演:

『世界潮流と日本の進路 ―日本の製造業のグローバル化と今後』

団法人日本総合研究所 会長 ・ 株式会社三井物産戦略研究所 所長 寺島 実郎 様

寺島様の基調講演では、ご自身の問題意識から、現在の市場の混乱下で、クルマ社会を支える現場として「何を考えるべきか」をお話しいただきました。

ご講演は、日本の産業力や技術力が再評価されてきているといった、お客様を激励するような内容で始まりました。

昨今の円高や急激なウォン安といった経済の話題も織り交ぜながら「日本のブランド力とは、技術力である」というお話をいただきました。

また近年のアメリカ急落の原因を、国外の戦争で疲弊・失望して帰ってくる兵士の増加や、サブプライムローン問題などを例としてご説明いただき、アメリカの中にある様々な根深い問題と近代の世界の課題を、斬新な論点から解説いただきました。

寺島様によれば、現在の金融不安や世界経済危機は、数字に強い技術系の人材が金融産業へ流入したことにより、デリバティブやサブプライムといった巧妙な商品が生まれる環境ができたためである、とのことでした。

また、現代は冷戦後にアメリカの一極支配が続いてきた世界の終焉、世界史的パラダイム転換時代の到来を意味しており、ドルという基軸通貨を失った世界は、今やNo-Pole(極の無い状態)であるなどとの解説もいただきました。

さらに、冷戦後の世界は「IT革命」と「グローバル化」という2つのキーワードに象徴されますが、寺島様によると、「IT革命」とはアメリカ発の軍事技術(インターネット等)によるパラダイムの変換、「グローバル化」とはアメリカ流資本主義を世界へ広めることであったとのことです。

近年の日本の海外貿易の主軸は、アメリカからアジアへと移りつつあります。これこそが無極化した世界であり、逆にこれが全員参加型の秩序への移行であると述べられ、私たち自身のパラダイム変換の必要性を訴えられました。

お話の後半では、聴衆の方を意識してか「自動車以降のプロダクト・サイクル創出の必要性」という話題を取り上げられました。自動車産業は産業構造におけるプラットフォーム的な位置にある、というお話や、自動車の技術は技術の集約体であり、その上には新素材、ナノ、IT、バイオ、エンジンなどといった様々な要素技術が形成されているとのお話がありました。

その技術を使って、次のプラットフォーム型産業へどのように貢献していけるかが、日本創生の鍵であり、これは産業人・経済人の最も重要な課題であるとのお話を伺いました。

ご講演:

『Hondaの4輪開発におけるデジタル技術活用の現状』

株式会社本田技術研究所 執行役員 上野 充弘 様

上野様からは、ホンダ様における事業の概要説明の後、デジタル開発プロセスのコンセプトや取り組み状況をご紹介いただきました。造り・性能・構造の全てをデータのプロトタイプを中心に実現することにより、自社のモットーである"お客様に旬な時に旬なクルマを"を実現化されようとしているとのことです。データの活用は様々な課題が伴うものですが、十数年の取り組みを経て、現在では製造部門とも一体となってデータに基づいた開発を進められるようになったそうです。

また、安全技術への取り組みとして、走路の車線を検知する操舵支援技術や夜間の歩行者検知の技術を紹介いただきました。既に先行技術を搭載した車が販売されているほか、テストの技術(机上での検証)なども進められているとのことです。

お話の最後に、これまでの取り組みによって品質が実現できたことや、これからの課題について紹介いただきました。「目指すは車一台分のシミュレーション、試作車は性能・製造の最後の確認車としたい」という強い意気込みを語っていただきました。

ご講演:

『トヨタ自動車のITの取り組みについて』

トヨタ自動車株式会社 常務役員 大西 弘致 様

大西様には、業務システム(IS)と商品・サービスシステム(ITS)の融合をテーマにご講演いただきました。

ITS(Intelligent Transportation System)の取り組みについてのご紹介では、近年のクルマにおけるIT・ITSの進化をご説明いただきました。一方、それらの進化がもたらす影響(移動量の減少など)についても紹介され、「移動することの価値」の向上や、高度化する社会とのクルマの親和という新たなテーマについて紹介をいただきました。

また、これからのデジタルエンジニアリング分野において、電子制御分野、宣伝・営業分野における、新たな基幹システム構築の取り組みと課題についてのお話がありました。

今後のITは、従来のような個別システムの提供ではなく、ユーザー様と共にITを機軸とするビジネスモデルを構築していく必要があるといったお話を聞かせていただきました。

最後に、自動車産業における「つなぎ役」としてのITベンダーに対する期待も聞かせていただき、これからの私共の役割を改めて強く感じさせられました。

ご講演:

『IT&ITS技術の実証実験型開発』

日産自動車株式会社 執行役員 豊増 俊一 様

豊増様からは“いかに安全で環境に即したクルマを開発するか”を目的としたテーマについて、ご講演いただきました。

冒頭、毎年日米欧合同で実施されている社会インフラ連携安全システムの実験で、今年11月にアメリカで実施された実証実験を、CG映像を用いてご説明いただきました。停止線の手前で、赤信号でクルマを自動停止させるといったITSの最新状況の事例は、大変分かりやすく、興味深いものでした。

さらに昨年北京で実施された、交通情報を持つクルマと持たないクルマとの実証実験についてお話しいただきました。この目的地までの到達時間差の結果はもとより、交通情報を持つクルマの普及で、結果的に全体の交通状況を改善するという説明には、当然のこととは言え、深く納得させられるものがありました。

また、IT&ITS技術を用いた商品開発においては、クルマだけでなく、クルマと人、さらには社会・交通までを含めた総合的な取り組みと、具体的商品化を想定した市場同期型の開発が重要であるとのご説明もありました。

“もはやクルマはエレクトロニクス商品”との言葉は、クルマとクルマを取り巻く社会の変化と、その中でのITベンダーの責務について考えさせられました。

パネルディスカッション:

『現状から予見するエンジニアリングITの将来

パネリスト

今年のパネルディスカッションは昨年に引き続き、各自動車メーカーのエンジニアリングITにおける現在の取り組みを中心にショートプレゼンテーションをいただき、その内容を踏まえた議論から始まりました。

内製CADから市販CADへの切り替えが進む中、より生産性を高めるため、豊富な機能を取り揃えたツールへの移行やバージョンアップが進められています。しかしながら、運用コストが高く、多大な投資に見合った効果がなかなか得られない、という各社共通の課題が挙げられました。さらには、バージョンアップ時の様々な問題が結果的に業務効率を下げており、中には、ITベンダーは何のために新しい商品を提供しているのか、といった厳しいご意見もありました。

また、デジタルデータの活用による開発期間の短縮化が進み、開発のフロントローディング化が進むほど、生産段階における検討段階とのギャップの大きさが無駄なコストを発生させる、といった切り口の異なる課題についても話されました。

いずれの課題も、IT部門とユーザーとが一緒に業務プロセスを考えていくことが重要であり、さらに、自動車メーカーが個別に策を練るのではなく、各メーカー、サプライヤーが情報を共有し、協調してくことが必要である、と各社共通の解決策の一つとして挙げられました。

また、ツールを提供するだけのITベンダーではなく、お客様の業務に即し、ツールやコンポーネントをいかに使い切り、いかに効率化していくかを、お客様と一緒に考え、提案していけるITベンダーに育成していかなければならない、というご意見でした。大変厳しく、かつ、率直なご意見を私どもとしても真摯に受け止め、今の時代だからこそのITベンダーとして、真の役割とその重要性を意識しつつ今後につなげたいと考えております。

最後に司会から、自動車メーカー各社代表の方に対して、この厳しい時代を乗り切るために必死に頑張っておられる部品メーカーとの協力、そして、そのけん引役をお願いし、会場のお客様からご賛同をいただき、パネルディスカッションを締めくくりました。

全体を通して

展示・デモンストレーションの様子

講演会場周辺に弊社の製品やサービスを展示し、ご紹介させていただきました。NX、ICAD/SX、VridgeR、Teamcenter、そして今年7月から新しく仲間入りしたVPSといった当社の主力製品と、HETEROLINK、CAE、E-Methodologyなどサービスのご紹介を、限られた短い時間でしたが、熱心にご覧いただきました。

パネルディスカッション後の懇親会にも多数のお客様にご参加いただきました。和やかな雰囲気で、お客様同士の情報交換の場として、ご活用いただけたのではと思っております。

参加者の皆様よりいただいたアンケートの一部をご紹介させていただきます。高い評価やありがたいご意見を多数いただきました。

- 「寺島様の基調講演は現状にマッチした素晴らしい講演でした」

- 「毎年貴重な講演を聴講させていただきありがとうございます。自動車業界の動向を知る上で大変役に立つセミナーです」

- 「公開情報の範囲でしか知りえない自動車メーカーの情報の一端を知ることができる」

- 「各社のIT状況が一度に聞けるパネルディスカッションがとても参考になります」

一方、ご要望やご指摘もいただきました。

- 「部品メーカーの3次元化の現状を知りたい」

- 「パネルディスカッションにサプライヤーも含めた議論を聞きたい」

- 「生産部門でのデジタル化の取り組みや事例紹介をしてもらいたい」

いずれのご意見も、今後のセミナー運営はもとより、当社に対する大きな期待をいただいていると感じております。

皆様のおかげをもちまして、今年のセミナーも盛況のうちに無事終えることができました。この厳しい折、ご出席をいただきましたお客様には、心よりお礼申し上げます。

(第一技術サービス部 課長SE 藤原 智子)

PICK UP