DIPROニュース

技能、技術、そして企画

~競争と共創でともに成長を~

1. 技を伝える

「球がこうスッと来るだろう」「そこをグワーッと構えて腰をガッとする」「あとはバァーッといってガーンと打つんだ」これは長嶋茂雄さんの名言集というネットのサイトに載っていた言葉です。これらの言葉に理屈(理論)は殆ど見あたりません。すべて感覚的な言葉で伝えようとしています。一方、長嶋さんとよく比較されるのは野村さんです。野村監督は理論野球といわれているように、どうすればヒットを打てるかを、データで分析し、理論を通して選手を育てようとしています。

仮に投手練習用の打者ロボットを作るとします(実在はしないと思いますが)。野村さんの理論をもとに仕様に落とし、ロボットを作ることはある程度可能ですが、長嶋さんに「バァーッといってガーンと打つんだ」と言われてもエンジニアは打者ロボットをどう設計したらよいかわかりません。野球をする「わざ」について、長嶋さんは技能を、野村さんは技術を介して教えようとしていたといえそうです。

2. 技術と技能の違いについて

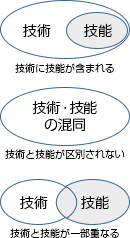

日本の製造業の空洞化と衰退が問題視されて久しくなります。なぜこのようになってしまったのか、いくつかの理由が考えられますが、「技術・技能伝承ハンドブック」の著者森和夫さんはその一つとして、技術と技能とは性格が違うという認識が低いことにあると述べられています[1]。では技術と技能の違いはなんでしょうか。もともと日本語には「わざ(技)」という言葉しかなかったと考えられます。近代になって西洋から様々な機械や装置が入ってきたことからそれまでの「技」の範囲に納まらなくなりました。そこで機械を作ったり理論化したりするために必要な技に対し、方法や手段を意味する「術」をつけて技術といい、人の能力や行為で生み出される技の部分に「能」をつけて技能として二つに分けたと考えられます。しかし実際にはこの二つの言葉の使い方はかなり曖昧です。図1のように、ある人は技術のなかに技能を含めたり、ある人は技術と技能をきちんと区別しなかったり、人によっては技術、技能の一部分が重なったニュアンスで使ったりしています。

一般的に、技術は理論化・形式知化された知識やノウハウを意味します。従って技術は人の外部にあって機械や道具など、物や形にすることで具現化されます。一方の技能は人に内在する能力です。外からは見えませんし、その人が死ねば一緒になくなってしまいます[1]。職人の世界でしばしば「仕事のやり方を盗め」とか「親方の背中を見ろ」といわれてきたのは、まさに暗黙知である技能を伝承するためでした。

(注:ここでは技術と技能の言葉の定義について述べています。しかし技術者といえども技能的スキルは 必要ですし、技能的な仕事に携わる人でも技術的センスが必要であることは忘れてはなりません。)

3. 技術と技能の言葉の混同が起きている

TVのものづくりにかかわる番組で、「スゴワザ!」とか「プロフェッショナル」などといった番組があり、私も好きで時々見ています。それらの番組では機械を使ってものを作るとはいえ、人の優れた腕(技能)に焦点を合わせています。そこでは多くの場合、機械の凄さではなく、その機械を神業のように使いこなし、機械の本来出せる精度を超える高品質のものを作り上げてしまう職人のわざの凄さをテーマにしています。どちらかというと日本人は技術よりも技能を称賛し愛着を持つのではないでしょうか(私も、職人さんや技能は大好きです)。たとえば「スゴワザ!」では工夫を凝らして作り上げたコマ同士を戦わせたり、機械加工した球の真円度を競ったり、研ぎ澄まされた刃物の切れ味を競いあったりします。いずれも優れた機械を作る(設計する)競争ではなく、機械を使う側の人たちが、現場の工夫や超絶技で、与えられた難しい課題(作品)の出来ばえを競います。そして素晴らしい作品ができたとき、「これこそ日本の技術力だ!」と叫びます。この場合、本当は正しい言い方ではありません。(もちろんある程度は技術的要素も入っていますが、)本当に発揮したのは登場した人たちの技能の力です。しかしそれを技術力と誤解あるいは勘違いして「素晴らしかった!」では、その先にある更に重要な、何故できたかといった理論化や、特別な技能に頼らなくて済む機械の開発にまで関心がいたりません。

同じように医療の世界でも、手術のうまい医師を“神の手”と称賛し、それが日本の医療の高度さの証としています。米国の有名なダ・ビンチという手術システムは、遠く離れたところからでも、或いは手先が不器用な医師でも優れた手術ができるよう、早くから遠隔操作や機械化に取り組んできたものです。そして今では高度な手術用機械が開発され、“神の手”(或いはそれを超える手)が量産できるようになりました。私たちはもともと性格の違う技術と技能を混同することで、普遍化やグローバル化への本当の課題を見えにくくしているのではないでしょうか。

私が現在関係している歯科用CAD/CAMシステムの開発でも似た状況を感じます。世界一スキルが高いといわれる日本の歯科技工界では、技工士自らのレベルに達するか、それに近くないとなかなかシステムを買っていただけません。一方の欧米では、日本ではまだ使い物にならないといわれる段階から導入し、例え満点でなくとも有効な部分だけでも使おうとする人が沢山います。その結果、開発した企業は資金が早期に回収できるだけでなく、実務に使われることで改善が早く回ります。技能者(ここでは技工士)と技術者(機械の開発者)が互いを尊重しあい、協調的な関係が築ければ商品化と改善のスピードで欧米に優るのではないかと思います。

4. “ものづくり”という言葉について

すこし話題が飛びますが、いつごろからか、製品の企画・開発・製造のプロセスを“ものづくり”という言葉で表すようになりました。私もさんざん使ってきましたので今更批判する資格はありませんが、最近はなんとなくこの言い方は適切ではなかったのではと思うようになりました。

この語感には、技術と技能が混ざったイメージがあるだけでなく、メンタルな面や情緒的ニュアンスを感じます。日本人の感性に合った魅力的な言い方ですが、一方で技術と技能の役割分担を分かりにくくし、冷静に技術を追及する姿勢を弱めているのかもしれません。更に“物づくり”という言葉は、物そのものや技能的な部分に思いが偏り、仕組み(システム)全体とか、広義のサービス的視点を見落としがちになりそうです。最近、それらの懸念を除くため、“もの”ではなく“ことづくり”という言い方を提言する方が増えてきました。意図は大変よく分かりますが、日常的に使われている“もの”とか“こと”という言葉に深い意味や新たな定義をしても、なかなか理解できないばかりか却って分かりにくさを感じます。これからの日本の製造業が目指す方向を正しく、そして端的に表す適切な表現が何かないものでしょうか。

5. 日本の産業がめざすもの

これまで技術、技能、物づくり、などの言葉の曖昧さに起因する問題を指摘してきました。国語力は理系といわれる分野の仕事をする人にこそ、むしろ重要であるとしばしば言われます。技術力に必要な論理的思考や正確な表現は言語を通して行われるので尤もな指摘と思います。

最近、世界に誇った日本の技術力が、様々なランキングで軒並みダウンしているとのことです。GDPの凋落やものづくりの空洞化が言われて久しく、科学技術論文数も2000年初めは米についで2位であったのがここ数年徐々に下がり、現在は米、中国、英、独の次(5位)となったとのことです。遠い過去の栄光にしがみついたり、クールジャパンと称して自らを褒めたりする論調も見られますが、本質から離れた部分での自賛ではないかと思ってしまいます。そうしている間に真の技術力が益々落ちて行くようで心配です。

今まで述べた言葉の曖昧さのもたらす問題に対し、心したいこととして以下の3点に纏めてみました。

| (1) | 技術と技能を混同しない |

|---|---|

| 技術は人の外に蓄積でき、図面や論文、製品を通して広く伝達することが可能です。一方、技能は人の中に存在するのでその人がいない場合や、体を使わず単に見るだけでは獲得できません。つまり蓄積や記述が難しく身体能力による伝承しかできません。技能と技術の違いを峻別し、言葉として正しく使い、伝えることが重要です。グローバル化時代にあってはどんなに優れた技能があっても技術に落とし込まなければ量産化や世界への展開が難しいということを心にとめておかねばなりません。 | |

| (2) | 技術と技能を対立的な関係にしない |

| 技術者は優れた技能者がどのようにして素晴らしい製品を作り上げるのか、徹底的な解析を通し理論化・形式知化を追及しなければなりません。一方、それができていないからといって主に技能に携わる人が、自分のレベルまで達しなければ使わないとする姿勢は、技術者や新製品の開発にとって必ずしも好ましくありません。技術と技能がいい意味の競争関係を持ちつつ、協調・共創関係を築き上げられれば、技能力の技術力への転写がスムーズになり、速いスピードで優れた製品を育てあげることに繋がります。 | |

| (3) | そして決め手は優れた企画力にある |

| 「ものづくり=技能の復活」との見方だけでは昔の日本への回帰願望であり、それだけで再生できるわけではありません。また高い技能の力を技術に落とし込めたとしても、企画が悪ければマーケットの共感は得られません。技術、技能、企画は図2のような関係になりますが、本当の決め手は企画力です。如何に企画力を高められるか、私たち日本(人)の、ある意味弱みゆえに最も重要な課題になっています。日本の技能の力、技術の力を最大限生かしながら、俯瞰的・戦略的思考とシステム思考を深め、グローバルに通用する独自の企画力を強化することこそが日本の製造業再生の鍵といえます。 |

- ※

- [1] 森和夫:技術・技能伝承ハンドブック,JIPMソリューション,2008

PICK UP