DIPROニュース

『オートモーティブ デジタルプロセス セミナー 2006』を開催

弊社社長の挨拶

会場の様子

弊社主催「オートモーティブ デジタルプロセスセミナー2006」を、去る12月1日(金)に開催いたしました。このセミナーは今年で15回目を迎えましたが、講演やパネルディスカッションに理解と協力をいただいた皆様方の尽力によって大変充実した内容となりました。

基調講演は、数学者として、また「国家の品格」など数多くの著書によって、高名なお茶の水女子大学教授の藤原正彦先生より「日本のこれから、日本人のこれから」と題して講演をしていただきました。また米国から、Engineering IT分野のMarket Research&Technology Assessmentの権威として著名なDaratech.Inc.CEOのCharles M.Foundyller様にお越しいただき講演をしていただきました。いずれも世界的な視野から、日本、日本人、あるいはEngineering IT分野の将来の方向、展望を論ずる大変、示唆に富むものだったと考えております。

また、モノづくりとITの活用について、最も先進的で高度な取り組みをされている自動車メーカーから、日産自動車株式会社 常務 執行役員の中村公泰様、マツダ株式会社 取締役 専務執行役員の金井誠太様に講演をしていただきました。

パネルディスカッションにおいては、Daratech.Inc CEO Charles M.Foundyller様、日産自動車株式会社 FCV開発部 部長 萩原太郎様、エンジニアリングシステム部 部長 堀吉晴様、マツダ株式会社取締役 専務執行役員 金井誠太様、MDI・MPDS企画推進部 部長 木谷昭博様、の5名の方に、設計者・技術者の役割の変化やデジタル化について、幅広く奥の深い議論をしていただきました。

また 自動車メーカー、部品メーカーをはじめとした多くの製造業の方々や、大学関係の方にも多数参加いただき、夫々の講演毎に、会場から活発な質問をしていただく等、熱心に聴いていただきました。さらには、デモ、展示にも高い関心を寄せていただき、懇親会にも多く方の参加をいただきました。協力いただいた方々や参加していただいた方々に心からお礼申しあげます。

基調講演:

『日本のこれから、日本人のこれから』

お茶の水女子大学 理学部数学科 教授 藤原 正彦 様

藤原先生には、欧米での豊富な経験と知識、日本の文化に対する深い理解と洞察、数学者としての鋭い知見をもとに、日本社会の現在の問題を大きく深く捉え、日本や日本人がこれから進むべき方向性について講演をしていただきました。日本人の美しいものを感じ取る情緒力や美意識、武士道精神や惻隠の情などの、心栄え、精神の在り方について論じられ、最近のいじめの問題などにも言及されました。

また、教育の在り方が、国家の将来のために大変重要であるが、ゆとり教育などによって、かつては、世界の中でも、断然トップであった国語の読解力が低下し、数学もレベルダウンが著しい。国土が狭く、資源も乏しい日本は、教育が死活的に重要なので、「読み、書き、ソロバン」、即ち、国語と数学を小学生の時期から徹底的に教えることが大切であると強調されました。先生の講演は、独特の視点と鋭い指摘によって、多くの参加者が深い感銘を受けていました。

藤原 正彦 様 講演の様子

ご講演:

『アジア地域における自動車開発の現状』

日産自動車株式会社 常務執行役員 中村 公泰 様

中村様は、日産自動車でのグローバル戦略の 取り組み、特にアジア地域での状況について講演されました。日産自動車では、着実にグローバルに 販売台数や投入車種が増加していること、中国等においては、ローカルOEMの台頭で競争が激化しており、安価なローカルリソースの活用が課題となっていることなどの実情を説明していただきました。開発については、過去には、日本国内開発が中心であったが、現在は、グローバルな開発体制へと進展し、中国、台湾、タイを含めたパラレル開発がされるようになってきたことなどを、具体的に紹介していただきました。

中村 公泰 様 講演の様子

また、V3Pと連携し、GPEC(グローバル生産技術センター)において取り組まれている集中試作や 設備準備、それをグローバル拠点へ展開するというサイマルテニアスエンジニアリングへの取り組みについても話をされました。また、これらを実現する支えとなるITを活用したコミュニケーションリンクの重要性についても、説明をしていただきました。今日的な テーマを、大変わかりやすく丁寧に、紹介していただいた講演でした。

ご講演:

『MDIによる業務の変化と今後の技術者への期待』

マツダ株式会社 取締役 専務執行役員 金井 誠太 様

金井様には、MDI推進の現状と課題、それらのポイントや今後の取り組みについて、講演をしていただきました。これまで、10年近くに亘り、取り組んできたMDIプロジェクトが、ツール整備から、使いこなしやバーチャル開発のフェーズに入ってきていること、最終的な仕上げは、人の感性に係わっているといった話を伺い、デジタル化についての秘訣を垣間見ることができた様に思います。MDIの成果については、生々しいデータを使って報告していただきましたが、開発量増加や品質要求の向上の中で、明確な効果の数値が得られていない点もあること、エンジニア個々人としては、高いパフォーマンスを発揮するようになったこと等も紹介していただきました。

金井 誠太 様 講演の様子

また、これからは、開発全般の広い視野を持ち、マニュアルに頼らない知識情報(Know-Howではなく、Know-Why)を活用し、現場・現物に向かいあう、骨太のエンジニアが必要とされていると強調されました。これら骨太エンジニアによって、問題発見力を 向上し、手戻りを無くすことが、最も重要であるとの ことでした。質疑においては、骨太エンジニア育成の難しさや、ノウハウ活用における情報の重要性などの応答がありました。大変率直で現実的な、本音をまじえた講演でした。

ご講演:

『CAD、PDM、PLM:The next generation』

Daratech.Inc. CEO Charles M.Foundyller 様

米国でエンジニアリングIT分野のMarket Research & Technology Assessmentの権威として著名なDaratech.Inc.のCEO Charles M.Foundyller様に話をしていただきました。

Foundyller様には、先の藤原正彦先生の話や、 マツダの金井様のキーワード(Know-Why)などを 引用しながら、PLM業界に起きている変化を必要性や機会という側面から説明をしていただきました。

Charles M.Foundyller 様 講演の様子

また、日本の製造業のエンジニアリング分野を意識して、エンジニアの直面している環境、課題やノウハウ伝承の問題、グローバル化の課題についても伺うことができました。

また、今後は、ナレッジ管理やデータ活用、CAⅹ(CAD/CAM/CAE)やMVP(Mock-Up、Visualization、Publishing)による問題解決や、協力会社との協調やマーケット戦略、社員の関係管理なども重要であると説明されました。さらに、次世代のCAⅹとしては、形状表現の相互 変換やナレッジの活用、仕様や機能の定義による設計支援技術、CAD・CAE・MVPなどの連携を強める必要がある等の言及がありました。質疑においては、流暢な英語での質問が複数あり、ノウハウ活用等の個々の話題について理解を深めることが出来たと思います。

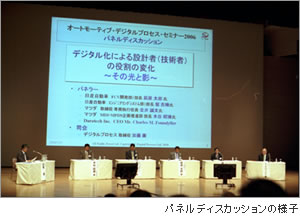

パネルディスカッション:

『デジタル化による設計者(技術者)の役割の変化~その光と影~』

パネラー<五十音順>

パネルディスカッションでは、「デジタル化による設計者の役割の変化 その光と影」というテーマで、論議が行なわれました。日産自動車においては、1985年に設計者の将来像を、「設計者の業務と役割はどう変わるか」、「ツールとしては、どう変わるか」、「今後の課題は何か」ということについて考え、検討しました。その将来像と現実を比較すると、「設計者自身が、解析を行うということが現実になっていない」ことの他は実現されていること、開発期間を従来の半分(10.5ヶ月)にしたいという超短縮プロセスが実現し、それを支える設計者の業務量は極めて増大しているが、作業範囲自体は狭まってきているといったことを、皮切に議論が進みました。また、開発期間短縮の影にある、先行開発の重要性なども議論として取り上げられました。

また、この20年間のツールの変化については、自社製CADから市販CADに変わり、融通が効かなくなったという意見や、グローバル化やアライアンスへの対応問題、構想段階で使えるツールなどの話題が討論されました。また、チーム力を活かすためには、昔の製図台で仕事をしていた頃のように、情報が共有できる、みえる化が必要であるということも議論されました。

重要な課題である、人材育成については、広い業務範囲をこなせるエンジニア(骨太エンジニア)を育てるために現場でOJTを強化する必要があるといった意見や、現状では、ある程度、分業を受け入れて、チームのパフォーマンスや効率を向上させる必要があるとの意見が交わされ議論されました。開発の立場、デジタル化推進の立場、グローバルな立場からの議論が真摯に活発に行なわれ、会場からも意見が寄せられるなど、非常に関心の高いテーマについて熱心に討論がなされました。

製品展示

製品展示の様子

懇親会の様子

会場のホワイエにおいて、弊社のソフトウェアやサービスのデモ、展示をさせていただきました。ICAD/SX、NX、VridgeR、コンテンツサービス、HETEROLINK、PDMといった弊社の主要商品やサービスについて、多くの方に、熱心に見たり、質問をしたりしていただきました。

懇親会

パネルディスカッション終了後に、「横浜みなとみらい」の夜景をお楽しみいただける場所に会場を移して懇親会を行いました。例年通り多くの皆様に参加いただきました。和やかな雰囲気の中で、参加者の皆様がお互いに交流を深めながら歓談をお楽しみいただけたと思います。

アンケートより

参加者の方々よりいただいたアンケートを一部、紹介いたします。おかげ様で、好評の声をいただいたものが多数ありました。

- 「大変役に立つセミナーであった」

- 「リアルな本音の部分の話があり、有意義なセミナーだった」

- 「日産様、マツダ様での事例紹介、ディスカッション等、生の声が聞けて良かった」

- 「ふだん聞けない事が多く大変面白かった」

- 「泥臭い本音の話が良かった」

- 「毎回、楽しみにして参加しているが、今回も参加して良かった」

- 「始めて参加したが、内容の濃いセミナーで有意義だった。次回も参加したい」

一方、要望や指摘もいただきました。

- 「もっと影(問題)の部分を論議して欲しかった」

- 「パネルでは、ツールに片寄り過ぎの感があった」

- 「デジタル化と設計者の関係はユーザーも継続的に考えるべきだ」など

今回のセミナーも皆様のおかげを持ちまして、盛況裡におわることができました。

ご参加いただきまして誠にありがとうございました。

(業務部 企画グループ 次長 吉野 琢也)

PICK UP