DIPROニュース

オートモーティブ デジタルプロセスセミナー2007開催

~時代の先にある、ものづくりのあり方を問う~

弊社は、第16回目となる「オートモーティブ デジタルプロセスセミナー2007」を去る12月7日(金)に、パシフィコ横浜にて開催いたしました。今回は、脳科学者でもあり、テレビ番組キャスターなど多方面に活躍されている茂木健一郎先生、日産自動車株式会社 副社長 山下光彦様、トヨタ自動車株式会社 常務役員 重松崇様、はじめ自動車6社の代表の方をお招きし、大盛況のうちに開催することができました。ご協力いただいた方、ご来場いただきました方に、厚くお礼を申し上げます。

企業の経営環境は、年々、複雑で難しくなっており、技術の流出・空洞化、品質問題、人材確保、環境・資源問題といった大きな課題があります。本セミナーでは、人間の本質に立ちかえり、脳や心という視点から、茂木先生にご講演をいただきました。また、自動車OEM各社のリーダーの方々からのご講演やパネルディスカッションを行いました。今後の方向性を知り、考えることに大変役立ったのではないかと考えています。

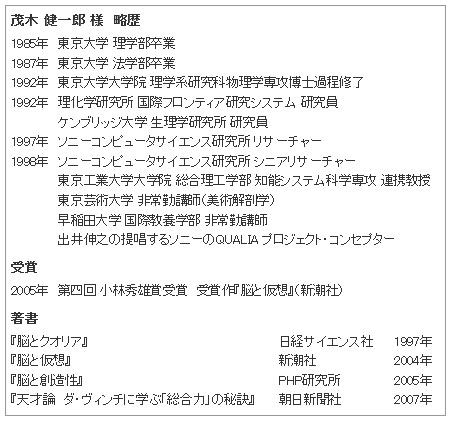

今回のセミナーでは、脳科学者であり、ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャーの茂木健一郎様、ならびにトヨタ自動車株式会社 常務役員 重松崇様、日産自動車株式会社 副社長 山下光彦様に講演をおこなっていただきました。

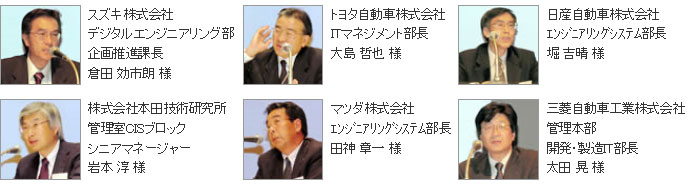

また、パネルディスカッションは、トヨタ自動車株式会社 ITマネジメント部長の大島哲也様、日産自動車株式会社 エンジニアリングシステム部長の堀吉晴様、株式会社本田技術研究所 管理室CISブロック シニアマネージャーの岩本淳様、マツダ株式会社 エンジニアリングシステム部長の田神章一様、三菱自動車工業株式会社 管理本部 開発・製造IT部長の太田晃様、スズキ株式会社 デジタルエンジニアリング部 企画推進課長の倉田効市朗様、司会は弊社取締役 山田龍一でおこないました。

基調講演:

『新しい価値を創る脳のしくみ』

ソニーコンピュータサイエンス研究所 シニアリサーチャー 脳科学者 茂木 健一郎 様

茂木先生による基調講演は、自動車産業に対する先生の見識・知見にもとづき、イノベーションを生む在り方についてお話をしていただきました。先生の講演は「自動車産業は成熟産業ではない(まだまだ成長する可能性がある)」、「自動車は、メジャーリーグ(主流)の産業なので、パッション(情熱)を持って頑張って欲しい」といった自動車業界の関係者を激励する言葉から始まりました。

また「一部の天才がイノベーションを起こすのではなく、誰もに訪れる"知"のひらめきを集めることが出来る組織にするべきだ」といった話もあり、組織の在り方を考えさせられました。

また、ひらめきと脳の仕組みでは、「前頭葉に宿る"意欲"と、側頭葉にある"知識・経験"の双方を活かせる老人が、最強である」と語られ、高齢化問題に対する独自の示唆をいただきました。製品としての自動車に対しては、安全基地(行き先を指示するのでなく、間違った時に助けてくれる機械)としてのナビゲーションシステムの充実、芸術家の感覚を利用したクオリア(質感)の向上といった、ユニークで多面的なアドバイスもありました。

ご講演の後半には、キャスターとしてレギュラー出演しているNHKの「プロフェッショナル仕事の流儀」の紹介があり、「プロフェッショナルは、3度のメシより仕事が好き。仕事を楽しむことで、ドーパミン(神経伝達物質)が放出されて、さらに仕事が楽しくなる。やっているうちに技術も、どんどん向上するので、さらに仕事が楽しくなる。こういったサイクルを繰り返して廻している。」といった説明がありました。企業の組織も、このようなプラスのサイクルを作ることが出来れば、強い組織体になれると考えます。

茂木 健一郎 様 講演の様子

ご講演:

『組込みソフトウェア開発におけるトヨタ自動車の挑戦』

トヨタ自動車株式会社 常務役員 重松 崇 様

重松様のご講演は、突発の事情により、トヨタ本社と会場を回線で結び、テレビ会議システムを活用して行いました。画像、音声ともに良好で、質疑応答も出来ました。急遽の中、ご協力いただいたトヨタの関係の方々に心から感謝いたします。

重松様からは、まず、自動車業界の現状と環境変化を踏まえて、「環境(地球温暖化阻止)」と「安全(死傷者ゼロ)」についての取り組みの重要性が紹介されました。その解決のために、自動車そのものに加えて、「人(ドライバー)」と「交通環境」という2つの取り組みが行われているという話がありました。

次に、環境・安全の双方に係わるカーエレクトロニクスの重要性が説明され、その歴史や動向、トヨタ様における取り組み状況などが紹介されました。自動車は家電製品や航空機と比較して、高度な耐環境性が要求されるうえ、さらにコスト制限が厳しいという特徴がある、その中で、今後も電子部品の比率は拡大するので、いかにQCDを改善・向上するかが重要だという考えが説明されました。「標準化を行いながらも、ノウハウを隠蔽できるようにする」という取り組みに、グローバル競争に勝ち残る戦略の難しさと、今後への大きな期待を感じました。

ご講演:

『日産R&Dの過去/現在/未来 更なる変革に向けて』

日産自動車株式会社 副社長 山下 光彦 様

山下様には、日産自動車様の現状のグローバル車種ラインアップから、R&Dの歴史、ビジネス状況・コンセプトなどの紹介をいただきました。広範なR&D領域の中で、課題検討の位置付けを明確にするために開発領域のコンセプチュアルな定義をされているとの話がありました。

具体的な課題に関しては、環境や安全が取り上げられ、最近の販売車種に搭載されている先端技術の紹介がありました。また、夫々の技術開発の取り組みにおいて、方向性を決めるビジョンやコンセプトを明確化・共有化して、プログラムを推進されているとのことでした。

講演の後半は開発部門の体制や拠点についての内容でした。従来の拠点に加えて、BRICsなどに新しい拠点を立ち上げており、さらなる技術向上と開発力強化を目指されているとのことでした。ビジネス目標として掲げている「車に乗る人に、ときめきと感動を与え、社会を豊かにしたい。そのために、技術を向上させていく。」ということが、大変印象的でした。

パネルディスカッション:

『開発製造のグローバル化への対応とエンジニアリング分野での海外リソース活用』

パネラー

パネルディスカッションでは、「開発製造のグローバル化への対応とエンジニアリング分野での海外リソース活用」というテーマで、論議をおこないました。

「グローバル市場において、市場が欧米からアジアに変わってきている現状」と、「技術者不足の現状の中で、中長期を考えてみた場合の課題(若年人口の低減)」の2つを検討テーマとして、各社の代表者にショートプレゼンをいただき討論に入りました。

R&Dにおけるグローバル戦略をみた場合、積極的に推進されている企業と、日本に核となる開発組織を留保し、生産のみを現地へとシフトしている企業に分かれることがわかりました。

ほかのOEMとのアライアンスについては、ツールを通しての情報交換の有効性がある反面、業務運用のルールや慣習の違いによる難しさがあることが良く分かりました。

グローバル競争の中での技術者確保については、海外の人材の活用が叫ばれてはいますが、「技術の流出」や「品質確保」、「異文化の壁」といったことへの懸念もあり、アウトソーシングやオフショア活用には大きな課題があることがわかりました。一つの解決策は、関係の深い会社との協業や、女性技術者の活用ということになりますが、採用におけるエンジニアリング系の魅力低下という悩ましく難しい問題もあることが話題になりました。

海外へのマーケットシフト、開発のグローバル化、労働力の減少という状況の中で、エンジニアリングITの分野で「自分達の強みを、いかに維持し強めていくか」という点が、大きなテーマであるとの方向性が全体の結論であったように思います。

製品展示

講演会場周辺のフォワイエや通路にて、弊社の商品・サービスの展示をさせていただきました。

ICAD/SX、NX、Teamcenter、VridgeR、HETEROLINK、コンサルティングサービスといった主要製品/サービスについて、熱心にご覧いただきました。

懇親会

パネルディスカッション終了後に、懇親会を行いました。昨年同様に多くの皆様にご参加いただきました。

参加者の皆様が、和やかな雰囲気の中で、お互いに交流を深められたのではないかと思います。

ご参加をいただきました皆様に厚くお礼申し上げます。

アンケートより

参加者の方々よりいただいたアンケートをご紹介いたします。

おかげ様で前回同様に、好い評価をいただいたものが多数ありました。以下、一部を原文のまま紹介させていただきます。

「毎回すばらしい方々のご講演で大変参考になります」

「各セミナーとも豊富な話題提供者のお話を伺うことができ有難く存じます」

「初めて参加させていただききましたが、質が高く有意義なセミナーでした。ありがとうございます」

一方、ご要望やご指摘もいただきました。以下に紹介させていただきます。

「事例発表も聞きたい」

「これぞデジタル!といった本流を突き詰めた内容を期待します」

「IT部門のパネルディスカッションよりも、ユーザーの立場となるライン開発部門からの要望・苦情を引き出す様な場を」など

以上です。皆様のおかげを持ちまして、大盛況の内におわることができました。

ご参加いただきまして、誠にありがとうございました。

(業務部 企画グループ 次長 吉野 琢也)

PICK UP